Curriculum

GSコースのカリキュラム

あなたの探究心に答える、MEISHU STEAM

「科学」とは、隣接する様々な知見・研究を融合して学ぶことが大切な領域です。GSコースでは、専門分野だけを研究するのではなく、関連する多種多様な事象に目を向けながら、融合的に学びます。この世界を形づくるさまざまな「理(ことわり)」を、教員とともに探究・研究します。

明秀のGSコースでは生徒それぞれが探究から研究をすることができるようなカリキュラムが組まれています。

理数探究

数学的な視点と、理科的な視点を組み合わせて物事を探究・研究する方法を学ぶ授業です。自らの選んだ研究テーマについて、より深く、より多角的に捉える力を養います。

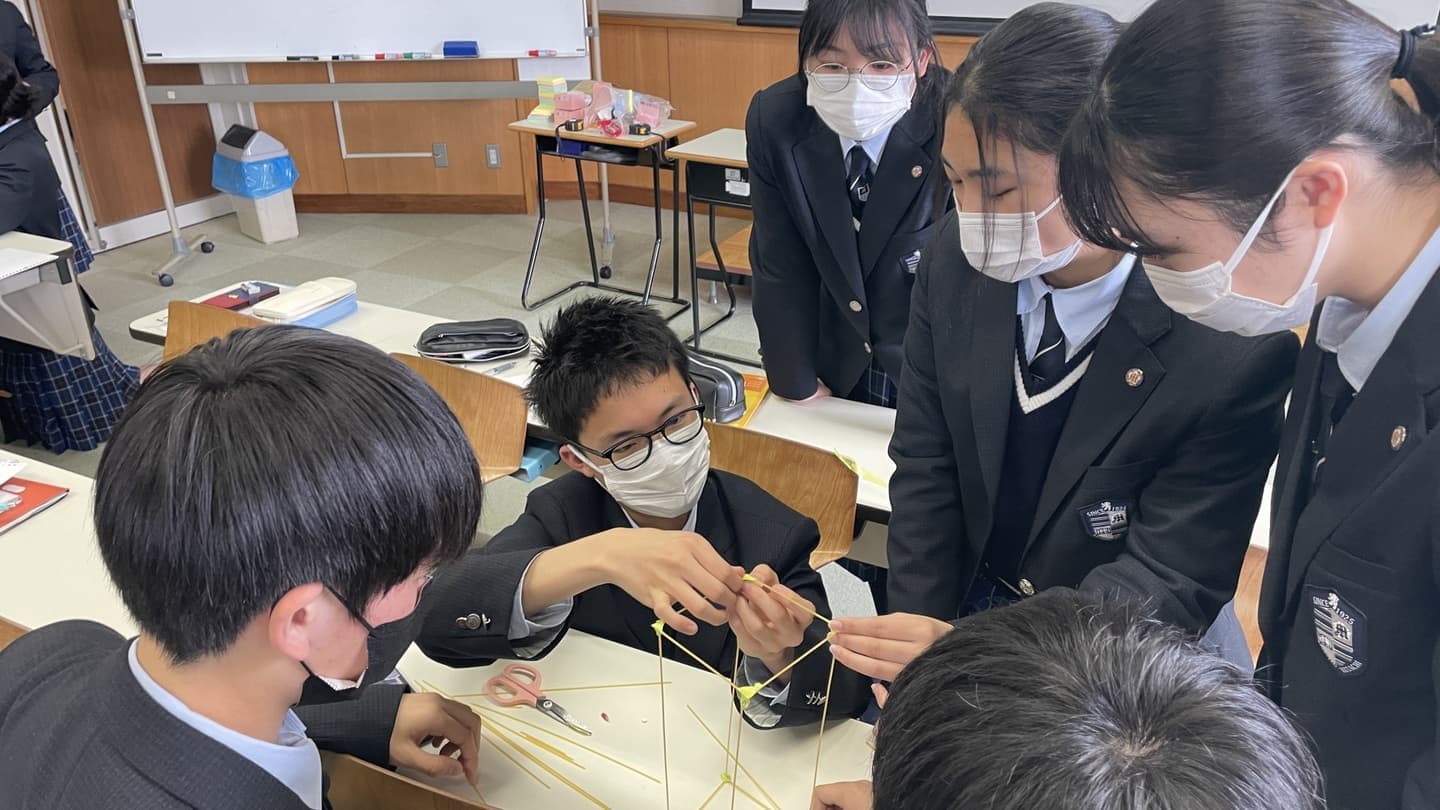

Experimental Design

物理・科学・生物の実験を行い、レポートを作成することを通して、科学法則を体験的・融合的に学習。探究・研究活動において重要となる「科学的な視点」を学ぶほか、実験データの取り方、結果の解釈の仕方などを実際の実験を通して学びます。

データサイエンス

現在の研究では、情報を正しく読み取る技術が必須です。プログラミング(Python、VBA)技術を駆使しながら、探究・研究に必要なデータ解析、モデリングとの比較など情報を正しく扱うために必要な能力を育成していきます。

Academic Writing Skills

将来、国際的な舞台で活躍するために必須となる、英語でのコミュニケーション能力を高めます。英語でレポートや学術論文を作ったり、ディスカッションをするために必要なコミュニケーションスキルを身につけます

フィールドワーク

実際に興味のある分野の実地活動を行います。校外に出て調査・実験を行ったり、博物館・資料館などの見学、研究施設の視察などを行います。

大学・企業との連携も

東京大学、中央大学、物質・材料研究機構(NIMS)といった機関と連携。最前線の研究現場の見学や研究員の話を聞く機会を設け、リアルな研究現場の様子を肌で感じることが出来ます。

Points

特徴

1. MEISHU STEAM

GSコースでは、「STEAMのその先へ」を合い言葉に、従来のSTEAM教育をベースにした独自の教育コンセプト「MEISHU STEAM」を展開。より広範で、自由で、実践的な学びを目指しています。

2. 企業との共同研究

また、SOLIZE株式会社との共同研究により、明秀独自の理数教材の開発を行っています。VRだからこそ実現できる体験型コンテンツにより、学びの体験量を増加させ、主体的な学びへと行動変容を促す、これまでにないリアルな学びを体感できます。

3. 西海岸サイエンスツアー

最先端技術の世界的な発信地である、アメリカのシリコンバレーとロサンゼルスを、全員で訪問する研修旅行を実施予定です。現地で最先端のテクノロジーに直接触れることで、自らの学び舎将来の進路を考えていきます。

GS Course Event

GSコースのイベント

イベント

- 4月 紙飛行機選手権

- 5月 東京大学・日本科学未来館Science Trip

- 6月 VR鳥人間コンテスト

- 9月 女子STEAMコンテスト

- 10月 科学の祭典

- 12月 海外研修

- 3月 探究発表会(学会発表を含む)

- サイエンスラボツアー

-

-

GS Course Thesis

GSコース探究論文一覧

明秀学園日立高等学校GSコースでは、3年間を通じて行った探究活動の集大成として、生徒一人ひとりが独自のテーマについて探究レポートを作成しています。この取り組みは、身近な疑問や興味からスタートし、それを深く掘り下げて解決策や新しい視点を見つけ出すことを目指したものです。大学での学びや社会での課題解決に繋がる力を養うことを目的としています。

これらの探究レポートは、生徒一人ひとりが自分の力で考え、行動し、成果を出した証です。本校のウェブサイトでは、すべての探究レポートを公開しています。未来を切り拓く高校生たちの取り組みを、ぜひご覧ください。

今年度の3年生は、多様な視点から身の回りの問題や興味を深く探究しました。それぞれのテーマを以下にご紹介します:

1. 「パイクリートの強度について」

氷と木材を混ぜた材料「パイクリート」の硬質性に関心を持った。実験計画を立て、自ら茨城大学の実験室で引張試験機を使いデータを収集し、分析した。

2. 「音楽を聞く手段とその収支」

サブスクリプションやCDなど音楽の聴き方がビジネスに与える影響を分析し、未来の音楽業界の姿を考察した。

3. 「音響と環境の関係」

「心地よい音響の出し方」について音源の振動数と音速の関係を探究した。音の残響時間をヌードセン-アイリングの式を用いて適切な気温や湿度、材質の評価を行った。自分の理想的な音響空間を考察した。

4. 「自転車で求める木材の摩擦係数」

木材の種類や気温が摩擦に与える影響を、自転車の用いて、気温や木材の種類、木目の向きの動摩擦力の変化に注目して探究した。それにより、気温や木材の種類、木目の向きの動摩擦力の変化について明らかにした。

5. 「睡眠時間と学業成績の関係」

睡眠時間と正答率、解答時間の相関係数について探究した。新たに睡眠係数を定義をして最適な睡眠時間を分析した。また。人体におけるタンパク質と睡眠をテーマにメラトニンとセロトニンが与える人体への影響に関して考察した。

6. 「錐体の鋭さと空気抵抗係数」

錐体の形状が空気抵抗に与える影響を調べ、錐体の角度と境界層剥離の関係について探究した。計測したデータを運動方程式を厳密に解くことにより空気抵抗係数を算出し、落下物の形状と空気抵抗係数の相関をまとめた。

7. 「台風と緯度の関係」

台風と緯度の関係について探究した。台風を簡単なモデルで仮定し、台風の回転エネルギーとコリオリ力の相関係数を求めることにより、台風の発生する最低緯度をシミュレートした。また、仮定したモデルと実際の台風の違いから生じる誤差の実際の台風との違いを考察した。

8. 「特産品による地方経済への影響」

人口流出と地域経済の接点について理解を深め、地域特産品が地方の経済や人口にどう影響するかをデータで分析し、地方創生のヒントを探りました。

9. 「良い音のなるトロンボーンの特徴」

トロンボーンの音の特徴を分析し、良い音を生み出す楽器の条件を探究しました。フーリエ変換により評価することで、音質を物理学の視点から分析した。

10. 「冷却シートによるPCの冷却」

「パソコンと熱の関係」について探究した。PCを効率よく冷却するための方法を試し、特に冷却シートをPCに貼ることによる冷却効果を測定した。PCの冷却能力について蓄熱の仕組みを原点から見直し、熱流体制御の視点から考察した。

探究論文はこちらから